〜実は戦時中に生まれた、命の記録帳〜

登場人物

👩🍼 まゆさん:0歳の娘を育てる、育休中の好奇心旺盛な新米ママ。

🧑⚕️ みのりさん:地域のベテラン助産師。知識豊富で、どこかほっとする近所のおばあちゃん的存在。

ある日、地域の育児サロンにて…

まゆ

まゆみのりさん、こんにちは!

今日は聞きたいことがあって。

あの、母子手帳って、いつからあるんでしょうか?

この間もらったんですけど・・・

そういえば小学校の頃に学校で自分の母子手帳を見たことがあって。

私のお母さんやおばあちゃんも使ってたって・・・

もしかして、すごく長い歴史があるのかな?と思ったんです。

そうよね。

実は“母子手帳”のはじまりは、戦時中の1942年。

でも、そこに至るまでにも大切な背景があるのよ。

その頃もらってた人が20歳だとしたら、

今100歳は過ぎてて…えーと、私のひいおばあちゃん位ですよね。

そう思うと、意外と最近なのかな?

そう考えると、意外と最近のことに感じるわよね。

ちょっと本でも開いて、一緒に当時を振り返ってみましょうか。

ありがとうございます!

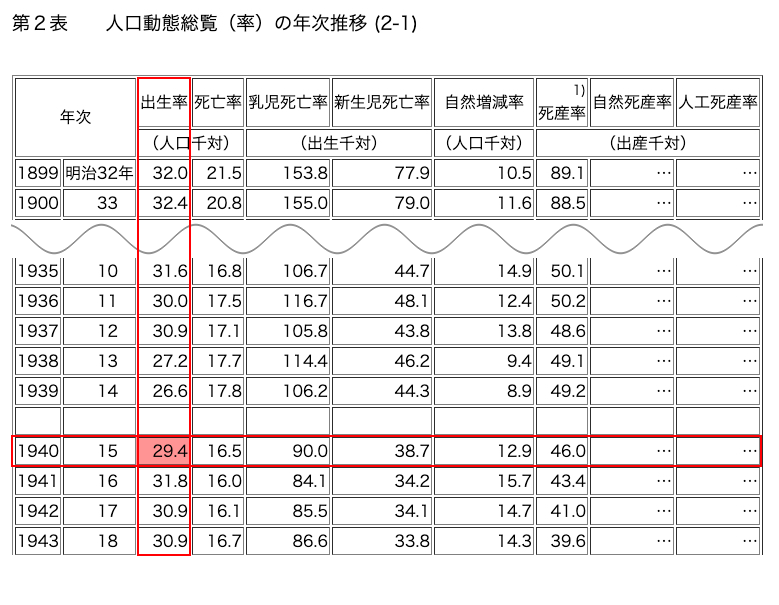

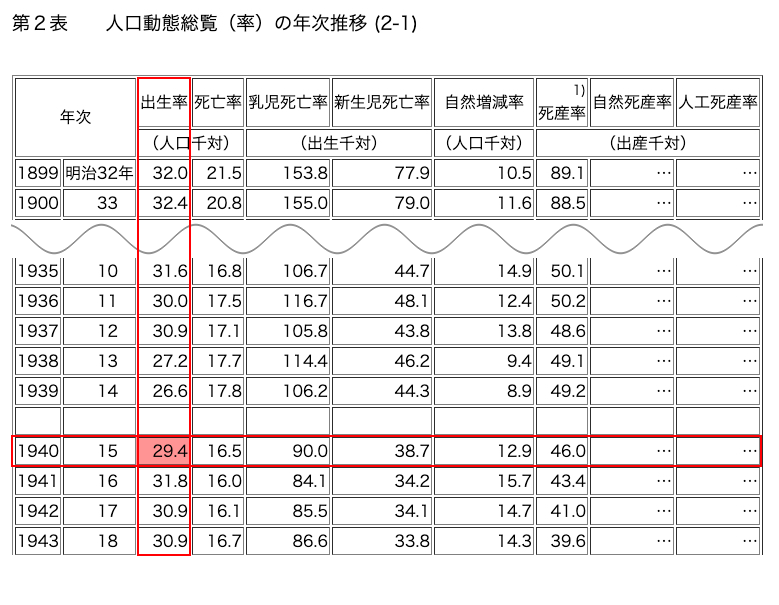

1938〜1941年 : 人口減少と乳児死亡率の課題

1930年代後半、日本では出生率がじわじわ下がってきていたの。

それに加えて、乳幼児の死亡率も高かったわ…

えっ…それって、かなり深刻じゃ…?

そうなのよ。

1939年には第二次世界大戦も始まっていたわよね。

当時の日本は戦時体制に突入もあって、

国として“人口を増やすこと”が政策の柱だったの。

当時の状況って・・・?

1940年頃には、出生率はじわじわと下がってきていました。

下の画像では、その時期が赤い背景で示されています。

出生率の低下に加え、乳幼児死亡率も高かったため、人口の増加率は下がっていました。

戦時下の日本では“人的資源の確保”が国策とされていたため、健康な赤ちゃんを産むことは、喫緊の課題として対策が求められていたと考えられます。

1941年:瀬木三雄さんが歴史的提案「妊娠届出制の導入」

そこで登場するのが、厚生省の嘱託

(正規職員ではないけれど、専門的な業務をお願いされて働く人)

だった瀬木三雄(せぎ みつお)さん。

のちの“母子衛生課長”となった方だそうよ。

おお…なんか歴史の教科書に出てきそうなお名前ですね!

彼は1941年、“衛生医学的問題の研究会”という場面で、

“妊娠届出制による流産・死産防止効果”を演説して、

届出をすることで妊婦が医療従事者に会うことで妊娠から出産までの経過を見守ってもらうことが大切だってことを提案したの。

瀬木氏の主張のまとめ

- 妊娠高血圧症候群・梅毒・淋病・結核・胎位異常は差し迫った課題だった

- 妊娠高血圧症候群、梅毒の対策には定期的な診察が効果的と考えられた。

- 1940年の妊産婦の死亡数は5,070人、死亡率は10万人あたり228.6人

- 2021年の妊産婦の死亡数は21人、死亡率は10万人あたり2.5人

えっ…そんなに多くの妊婦さんが亡くなってたなんて…

信じられないです…

子どもと会えるのって当たり前だと思ってました

今じゃあ、私たちが安全に出産できるのは、

本当にたくさんの努力と制度が支えてくれているのを実感するわよね。

1942年:「妊産婦手帳」制度が誕生!

そして翌年、瀬木先生の提案が実を結んで、

1942年に“妊産婦手帳制度”がスタートしたのよ。

妊産婦手帳とは?

- 手帳は最初、四つ折りのリーフレット形式だった。

- 構成内容は以下の通り:

- 表紙

- 妊産婦の心得

- 妊産婦・新生児の健康状態

- 分娩記事欄

- 必要記事欄

- 出産申告書

- 定期健診の結果は「健康状態の欄」に自由に記載可能。

- 妊婦本人だけでなく、家族の協力の必要性や転医・次回分娩時の参考資料としての意義も記載されていた。

- 妊産婦手帳は、妊婦の検診結果を医療機関で保管するだけでなく、個人でも活用できるものとして設計されていた。

今では当たり前だけど、

“自分で健康記録を持つ”ってすごく大事な考え方ですね

そうなの。

当時から“自分と赤ちゃんを守る知識と記録”として扱われていたのよ。

私も最近、栄養管理アプリでカロリー摂取量を記録してみたんだけど、思ったより食べすぎててビックリしちゃったわ。

自分のことを自分で評価できる気軽さがあるからこそ、調べてみたくなりますよね。

私も母子手帳の胎児発育曲線を使って、エコー写真にある胎児の推定体重を見てみようかな。

よく知ってるわね。

胎児発育曲線って意外と知らない人も多いんだけど、

赤ちゃんの成長を身近に感じられる良いツールだと思うの。

ぜひ使ってみてね。

この間、みのりさんが教えてくれましたよ!

そうだったかしら。

最近はすぐに忘れちゃって、自分でも笑っちゃうのよ。

手帳はどう普及したの?

実はこの制度、始まってから順調に広がって、

開始から間もなく妊婦さんの約70%が手帳を持つようになったの

えっ、それってかなり高い普及率じゃないですか?

そうよね。普及率の裏側には“ある工夫”があったそうなのよ。

普及のポイント

- 妊産婦手帳を持参すると、お米や出産育児用品の特別配給を受けられた

- 妊婦さんにとって、手帳は生活の安心につながる大切な存在

- この配給制度と連動した仕組みが、 制度が引き継がれる大きな要因になった

なるほど…手帳を持つ意味って、ちょっと分かりにくいですけど、

生活には欠かせないアイテムだったから広がったんですね…!

そうなのよ。

当時の人たちにとって、手帳は“生きるための記録帳”だったのよね。

1947年:「母子健康手帳」へ改名&理念の進化

当時の状況

- 終戦後の混乱、栄養不良、衛生環境の悪化

- 母子の死亡率が依然として高かった

- 1965年の妊産婦死亡数は1,597人(死亡率は10万人あたり80.4)

- 1965年の新生児や乳児の死亡数は700,438人(出生数は1,823,697人):2〜3人に1人は亡くなっていた

戦後になると“母と子を一体で守ろう”という考え方が広がって、ドイツ流の母性保護から、欧米の母子保健思想へと変わっていったみたい。

そこから、妊婦1人に1冊じゃなくて、子ども1人に1冊に変わって、1947年に『母子健康手帳』と名前も変わったそうなの。

母子健康手帳っていう名前に変わったのは、1965年ともう少し後になるわね。

たしかに、妊産婦手帳よりも“母子健康手帳”の方が、お腹の中の赤ちゃんも守られている実感があるので、すごくあたたかい感じがしますよね…。

よーし、胎児発育曲線を記録しながら、全部一通り目を通してみようかな♪

初めて見るときって、わくわくするわよね。

副読本っていうものも付いているから、赤ちゃんを迎える家族みんなで読んでみて、これからの赤ちゃんの健康も、お母さんの健康も一緒に見守っていけると良いと思うわ👌

素敵な妊婦さんライフを過ごしてね♡

お母さんって言われると、まだくすぐったいですね!

ぼちぼち読んでみます!みのりさん、今日はありがとうございました!

コメント